NAXOS (Ναξος)

DEDICADO A LA DIOSA DE LOS MANANTIALES Y A LOS HÉROES OTO Y EFIALTES

El santuario se encuentra en el pequeño valle de Flerió, una zona que es excepcionalmente rica en agua, gracias a sus manantiales que proporcionan este líquido elemento durante todo el año. En la antigüedad por este valle corría un río, incluso había un sistema de distribución del agua mediante túneles, un acueducto de 200 metros y tuberías de arcilla subterráneas que lo llevaba hasta el Chora de Naxos, además de para riegos de los cultivos de esta área, cuyos restos podemos ver en la actualidad. Ese sistema hidráulico funcionó desde el siglo VI a. C. hasta el VIII d. C., aunque en época romana fue sustituido por un cauce abierto, ya que las tuberías, con el paso de los siglos, se obstruyeron por la cal. Tras este necesario apunte contextual, nos centramos en los restos del santuario, que se sitúa a unos 50 metros hacia el norte por encima de aquel sistema hidráulico, en una zona rocosa que antes era un olivar y que fue encontrado y excavado en el año 1997 por G. Gruben y M. Korre.

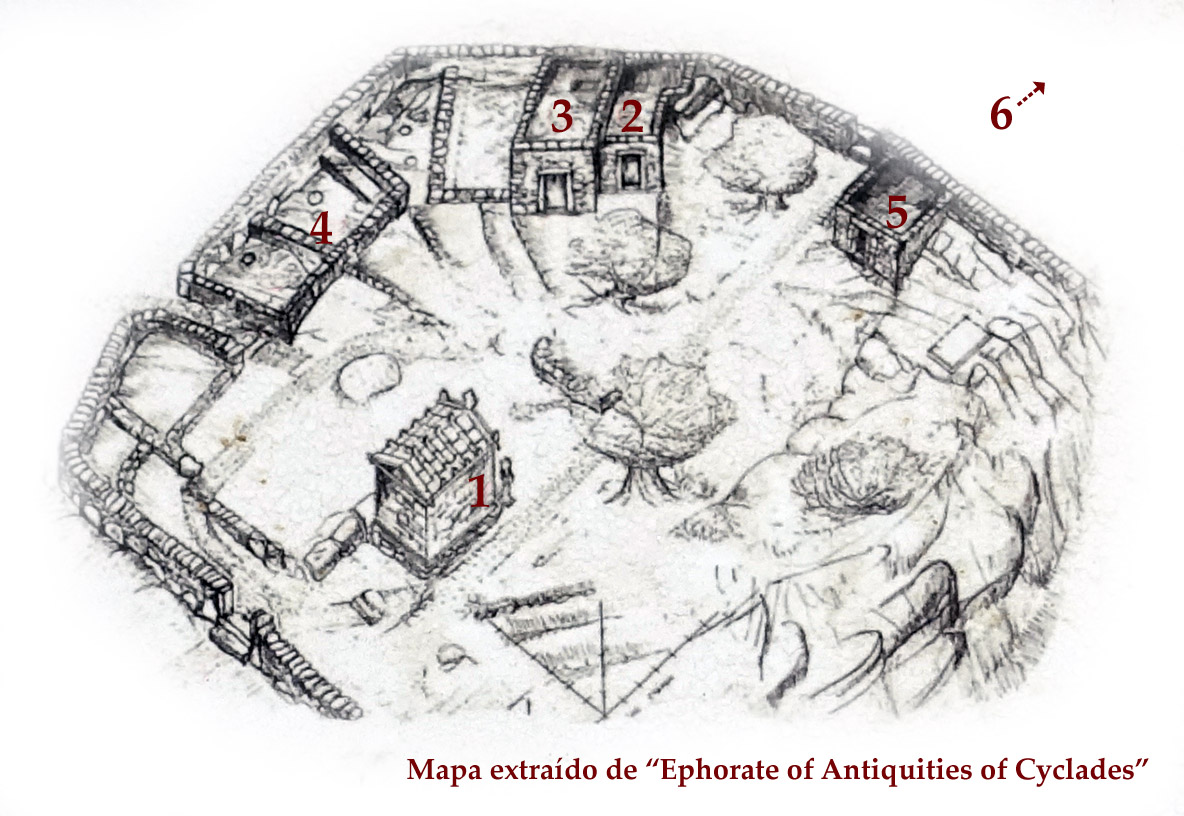

Este pequeño santuario estaba dedicado a una diosa de los manantiales y la fertilidad, sin embargo, paralelamente a aquella deidad relacionada con la principal ocupación agrícola de los habitantes de la zona, también se encontraron indicios claros de que aquí a la vez se veneraban a dos héroes llamados Oto y Efialtes, hijos de Poseidón e Ifimedea, deidades protectoras de las cercanas canteras de mármol, también una actividad importante en la zona. A tenor de lo comentado, en el sur del recinto se construyó a mediado del siglo VI a.C. (en la tercera fase del santuario) un naiskos o templete (1) de 3,40 por 4,40 metros, que imitaba a pequeña escala un templo monumental. Para ello se emplearon en sus cimientos, en su primera fase constructiva, grandes bloques de mármol megalítico de un tamaño inusual, lo que probablemente indicaba la voluntad de sus constructores de relacionar el edificio con la gran fuerza mítica de los héroes Oto y Efialtes, a los que se rendía culto aquí, y que tenían el poder de mover grandes volúmenes de masas de piedra y tierra.

Las paredes de este pequeño templo eran de mármol tallado, mientras que la cubierta del techo era a dos aguas, con tejas de mármol, de las que se han encontrado muchos restos en esta zona. Delante del edificio se puede ver una base circular de una columna de mármol, como las que se han encontrado en el santuario, que sostenía una escultura votiva o una esfinge. Este templete no contaba con períbolo (muro perimetral), ya que aquí la el terreno rocoso cae bruscamente hacia el sureste. Finalmente hay que señalar que en los cimientos de este edificio se encontraron durante las excavaciones, muchos objetos dejados por los fieles o trabajadores de las canteras que visitaban el santuario, así como estatuillas de mármol inacabadas o dañadas.

La parte norte del recinto acogía el lugar más sacro del santuario: aquí se encuentra un gran bloque de mármol que se consideraba especialmente sagrado, ya que debió ser el martyrium, el símbolo de los poderes ctónicos de los héroes Otos y Efialtis, que eran capaces de mover rocas. Fue aquí, justo al lado de esta roca, donde en el siglo VIII a. C. (período geométrico) se levantó, con piedras toscamente talladas, el primer templo (2) del santuario que tenía un tamaño de 5,4 x 6,4 metros con un techo plano sostenido por dos pilares de madera que se alzaban en bases de mármol cuidadosamente elaboradas, las cuales constituyen las primeras de este tipo conocidas. Alrededor de este edificio se encontraba: al oeste dos terrazas para servir a las actividades de culto al aire libre, al norte un períbolo (muro que rodea el santuario) que era al mismo tiempo el muro norte de este pequeño templo y al sur había otro pequeño edificio con tres habitaciones que se utilizaba para preparar las comidas rituales.

En el siglo VII a.C., concretamente entre los años 640 y 625 a.C. (época arcaica temprana), se levantó un nuevo templo similar (3) adosado al primero que, con unas medidas de 4,20 por 7,30 metros, era más grande. El primer edificio entonces se transformó en un edificio auxiliar, el cual, en el siglo VI a.C. sufrió daños (quizás un terremoto o una inundación), cuando la capa superior del bloque de mármol sagrado se deslizó hacia él, destruyendo una parte del períbolo y la zona sur de este primer templo. Tras ser reparados, la parte oriental de aquel edificio quedó separada por un muro trasversal e, inmediatamente al este de la roca, se construyó una estructura circular en la que realizar sacrificios y ofrendas para evitar una catástrofe similar en el futuro. El nuevo templo, que ocupaba gran parte del nivel oeste del anterior, fue diseñado de tal manera que el lugar de los sacrificios, que antes se encontraba en la terraza occidental y se consideraba como un lugar especialmente sagrado, pasó a estar exactamente en el centro del edificio, donde se colocó una pira. En el siglo VI, este lugar sagrado fue rodeado de un muro de piedra y un arco de medio punto.

En la actualidad, de entre los restos de estos templos, destacamos el umbral monolítico de mármol de la puerta de la fachada del segundo edificio, cuidadosamente elaborado, en cuyos bordes se pueden ver rastros de las piedras verticales que servían como marcos de la puerta. Se trata del primer ejemplo primitivo de portal de mármol, que más tarde se convertiría en uno de los elementos característicos de la arquitectura monumental jónica de los edificios de Naxos y Delos, al elevar la entrada y marcar el carácter monumental del edificio. De hecho, encontramos puertas monolíticas construidas del mismo modo en otros templos de Naxos (el de Dioniso en Íria, el de Deméter en Sangrí y el de Apolo en el islote Palátia cerca de Chóra), así como en otros edificios erigidos fuera de la isla de Naxos, como del Erecteión de la Acrópolis de Atenas, el tholos de Epidauro, el Tesoro de los Signaos en Delfos, etc. Ese carácter clásico continuó después en muchas iglesias cristianas, incluso en la actualidad se utiliza este elemento monumental.

Al suroeste de estos dos edificios, y a lo largo del períbolo del santuario, en el siglo VII se construyeron dos nuevos espacios (4) de 3,50 por 4 metros, que sirvieron como períbolo hípetro (sala rodeada de columnas, a la manera de patio porticado, que no estaba cubierto por un techo), destinados a los sacrificios de fuego. En las esquinas de estas terrazas había fogones, mientras que en el suelo se cavaban fosas poco profundas en las que se recogían las cenizas y los restos de las ofrendas (huesos, vasos rotos, fragmentos de objetos de bronce, etc.) que se cubrían con pizarras redondas (más tarde con discos de arcilla). Junto a una de estas losas circulares se descubrió un vaso que contenía 94 huesos de nudillo de cabra.

Ofrendas de este tipo se realizaron durante mucho tiempo en el mismo lugar, como indican algunos depósitos superpuestos. A mediados del siglo VI a.C., estos dos espacios abiertos dejaron de utilizarse y se sellaron las entradas con piedras, volviéndose así intransitables, mientras que en ellos se conservaron las ofrendas existentes y probablemente nunca más se realizaron más. Al sur de estos espacios de ofrendas, posiblemente durante la tercera fase de funcionamiento del santuario, se creó un corredor como entrada desde el oeste.

Al este del recinto del santuario, cerca de la puerta norte, se levantaba un pequeño edificio (5), del que sólo se han conservado sus cimientos. Probablemente funcionó a partir del siglo VII a.C. como taller para la producción de objetos para el santuario (figurillas de barro, vasos, etc.), como así lo indican los hallazgos encontrados en él. Entre las rocas cercana, existió además otra pequeña y vaga construcción de la que apenas tenemos datos. Cerca se ha conservado una era de época posteriores, testigo del uso continuado de la zona por el hombre, en concreto es un testimonio del cultivo de los cereales. Y es que, tras el abandono del santuario, sus restos se incorporaron a los muros de contención de las terrazas creadas para el cultivo, de hecho, la crianza del olivo ha sobrevivido hasta nuestros días.

Si ahora salimos del recinto del santuario y nos dirigimos hacia el este, a muy pocos pasos se encuentran las reminiscencias de otra ocupación agrícola común en la zona: la apicultura. Y es que en esta parte se conservan en la roca unas colmenas tradicionales (6) que según lo lugareños datan de principios del siglo XX. Se tratan de colmenas horizontales de barro incrustados en cavidades artificiales y que se cerraban con una tapa de arcilla o de pizarra, algunas de ellas fueron utilizadas en la antigüedad por los visitantes del santuario, como ya vimos anteriormente, para tapar los hoyos con los restos quedamos de las ofrendas.

En las colmenas, a estas tapas se les hacía un agujero por el que las abejas podían salir y entrar. Este tipo de apicultura ya se conocía en la antigüedad, de hecho, la comparativa de las colmenas de aquel entonces con otras más modernas da como resultado que son prácticamente iguales, como así lo demuestran una antigua colmena de Trachones en el Ática y otro ejemplar utilizado hasta hace poco en Antíparos en las Cícladas. Finalmente, las mallas metálicas se colocaron para evitar que estas colmenas de barro, que ya no se fabrican y constituyen una reliquia de la vida tradicional del lugar, pudieran ser dañadas por visitantes desalmados y despiadados. Tras terminar la visita del santuario de los manantiales de Flerio, ponemos ahora rumbo para ver dos Kouroi que se encuentran en la zona.

Copyright© 2018 ESTurismo.