UNO DE LOS MEJORES EJEMPLOS DE LA TALLA DORADA DEL BARROCO JOANINO

Las monjas de Santa Clara do Torrão vivían en un lugar aislado, cerca de la confluencia de los ríos Duero y Támega, donde se sentían inseguras ante múltiples peligros, por lo que decidieron trasladarse a Oporto en el año 1427. Aquí eligieron un lugar protegido por las murallas del siglo XIV, donde vivirían durante quinientos años. La ceremonia de fundación de la iglesia tuvo lugar unos años antes, en 1416, cuyas piedras fueron colocadas simbólicamente por el rey João I y el infante Fernando el Santo. Pero fue en el siglo XV cuando se construyó la iglesia y sus dependencias conventuales que incluían dormitorios, cocina, refectorio, el antiguo claustro, enfermería, portería, cuarto de servicio, patios, fuentes y aljibes. Aquellos edificios se extendieron hasta las murallas y sus torres, dos de las cuales se convirtieron en un privilegiado mirador para las monjas sobre el río y la ciudad.

Con el paso de los años los edificios se fueron reconstruyendo y desplazando para adaptarse de manera constante a las estructuras del terreno disponible, de hecho, hoy en día no se conoce la ubicación exacta y distribución del convento original. Sin embargo, sí se sabe que había un camino que discurría a lo largo del muro, cerca del cual se situaba el comedor, parte de los dormitorios y los talleres, mientras que el claustro primitivo ocupaba una posición central junto a la iglesia, siendo además el lugar de enterramiento de las monjas durante siglos. A finales del siglo XVII las clarisas mandaron construir un nuevo claustro de dos pisos, conservado hoy, para lo cual se demolieron los anteriores dormitorios que había allí. Las obras continuaron con la construcción de 34 celdas que se adaptaron a la fisionomía del nuevo claustro. Ese convento corresponde en la actualidad con el Comando Metropolitano do Porto, que no es visitable.

Lo que sí es visitable es la iglesia de santa Clara, que se encuentra adosada al anterior edificio, ya que, como hemos señalado anteriormente, pertenecía al complejo conventual. Este templo, que se completó en 1457, ha sufrido a lo largo de los siglos varias modificaciones. Tras atravesar el arco de entrada desembocamos en un patio que constituyó la transición entre el exterior y el interior sagrado. Antaño, en el centro de este lugar había un pozo que en el año 1931 fue eliminado. Aquí vemos la antigua puerta de acceso lateral a la iglesia en la izquierda, la cual reúne tres niveles de intervención: la más antigua es gótica, correspondiente con la estructura interior (basas, capiteles, parte de las arquivoltas y remate superior compuesto por tres cabezas de leones); el origen medieval se sitúa junto a la cornisa, donde se encuentra una gárgola zoomorfa. Finalmente, la portada fue modificada en el siglo XVI en estilo renacentista (friso con motivos clasicista, dos medallones y el marco decorado con motivos vegetales).

El remate superior del portal se realizó a finales del siglo XVII, posterior al incendio de 1683. Incluye también dos nichos con esculturas de San Francisco y Santa Clara, fundadores de la orden. La portada lateral del antiguo convento data del año 1697, como lo indica una inscripción del borde superior, y remodelada en el siglo XVIII en estilo barroco. Aquí destacan las columnas salomónicas y el frontón interrumpido que enmarca el escudo real y, especialmente, la escultura de la Inmaculada Concepción. En general, el conjunto conserva gran parte de su pasado gótico original, mientras que la fachada presenta una apariencia austera, en concordancia con la doctrina monástica.

Accedemos al interior y, tras adquirir los tickets, comenzamos el recorrido por la iglesia. Para ello comenzamos pisando parte de lo que fue parte del convento, aunque fue dividido y sus accesos tapiados, de tal forma que se han dividido en dos inmuebles independientes. Así pues, la primera sala que vemos es un espacio audiovisual donde se proyecta un breve documental para entender mejor el devenir de la iglesia y el convento, así como las obras de rehabilitación, estabilización y restauración de las estructuras de madera de la iglesia. Aquí podemos ver un arco apuntado que comunicaba la iglesia con el resto del convento, se trata de una de otras puertas tapiadas que veremos más adelante.

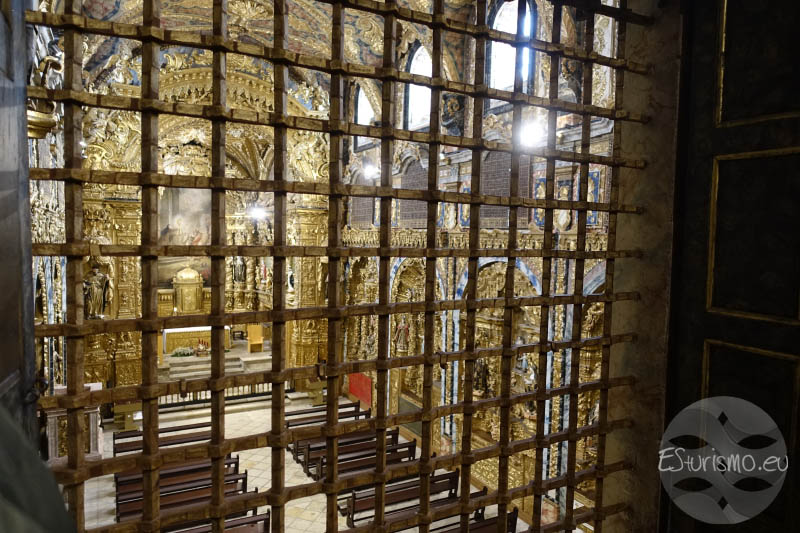

Desde aquí llegamos enseguida al coro alto, lugar reservado para las monjas clarisas para asistir a misa y cantar de manera que pudieran ver y seguir la misa, pero, al ser religiosas reclusas, quedaban ocultas a las miradas externas. Para conseguir ese anonimato, entre el coro y la iglesia hay una gran ventana cerrada por unas rejas, las cuales han sido restauradas a su color dorado original. A su vez, unas puertas cerraban esa ventana cuando no había misas. En efecto, el hecho de ser monjas reclusas determinó algunos de los elementos arquitectónicos de este lugar de culto.

En la pared contraria también vemos una puerta que hoy no conduce a ningún lugar, sin embargo, en su momento unían esta estancia con el resto del antiguo convento. A ambas partes de la puerta se sitúan las esculturas de san Francisco y santa Clara. A lo largo del tiempo, el coro ha sufrido transformación y adaptaciones para acomodarlo al gusto de las diferentes épocas. Al estar destinado a ser un espacio de oración, aquí se exigía silencio, concentración y serenidad interior.

Una de las transformaciones estéticas de este espacio tuvo lugar a finales del siglo XVII, en las que se incluyeron la construcción de la sillería del coro que consta de 64 asientos distribuidos en dos niveles. Esos asientos de madera se asignaron a cada monja, los cuales se extienden a lo largo de los marcos de los respaldos que enmarcan pinturas y esculturas con temas geográficos y marianos. En los asientos vemos, en efecto, la calidad de sus relieves, destacando las “misericordias”, herederas de una cultura decorativa que fortalece las relaciones entre el hombre y la naturaleza.

Las “misericordias” de la sillería son las piezas de los asientos utilizadas para descansar disimuladamente, medio sentado sobre ella, cuando se debía estar en pie. En ellas vemos unos relieves que son todos diferentes, en los que se representan figuras monstruosas, animales, ángeles, imágenes que remiten a cierta imaginería colonial, incluso, el que más llama la atención a los visitantes, la representación de una monja con gafas, que podrás encontrarlo en el extremo derecho de la sillería. Curiosamente, sobre ese asiento se encuentra colgado la imagen de santa Lucía de Siracusa, patrona de los que sufren ceguera y enfermedades oculares.

En la sala, los elementos decorativos de los remates, como ménsulas, baldaquinos y cenefas, y todo el recubrimiento dorado, son de un proyecto posterior del segundo cuarto del siglo XVIII. El artesonado ya estaba instalado en 1680 y se atribuye al maestro Manuel da Rocha, colaborador habitual del convento. Por su parte los casetones del techo fueron pintados por aquella época, aunque la policromía que presenta hoy no es la original. El revestimiento de azulejos de las paredes y el panel alegórico dedicado a la Adoración del Santísimo Sacramento están fechados en el 1680.

El coro alto es un sitio que tenía mucha importancia simbólica para las religiosas, puesto que aquí, gracias a los ángeles y, especialmente, a los santos que se encuentran retratados en las paredes, las monjas milagrosamente obtenían unas voces angelicales que les permitían cantar muy bien, como así lo cuenta el cronista de la época, Frei Emanuel da Esperança. En ambos extremos de la sala discurren dos pasillos sobre la nave de la iglesia, que se acceden a través de puertas secretas (no visitables), que también están protegidos por ventanales con rejas, donde las religiosas cantaban en grupo.

En efecto, la música era muy importante para esta comunidad religiosa, hasta tal punto que uno de los órganos de tubo se afinaba y se reparaba periódicamente, lo que implicaba la presencia aquí de organistas, carpinteros y pintores. Es evidente que se trata de un instrumento perteneciente a una casa de hermanas reclusas, ya que no es visible el lugar donde se encontraba el intérprete, normalmente era una de las monjas. Este órgano fue construido en 1658 y desde entonces para sus reparaciones se han ido empleando diversos materiales, como madera, plomo, alambres, etc.

Así pues, la pieza que ha llegado hasta nosotros es el resultado de esta amalgama de materiales acumulados a lo largo del tiempo. Hay que decir que, durante las ceremonias litúrgicas, en determinadas ocasiones también se emplearon guitarras, arpas…. El otro órgano situado justo en frente de aquel, en la pared contraria, aparentemente es el mismo, sin embargo, se trata de un trampantojo, es decir sirvió solamente para cumplir con la simetría que exigía la estética de la época, pero no produce ningún sonido.

Abandonamos esta estancia y ponemos rumbo al coro bajo, espacio que, al menos hasta finales del siglo XVII, servía como lugar desde el que las monjas tenían contacto con el exterior a través de un torno giratorio, un confesionario abierto sobre la pared y una ventana enrejada. Según la norma, ésta era la única forma y lugar donde las monjas podían hablar con sus familiares y parientes seculares. Para asegurarse la respetabilidad de las religiosas, las ventanas poseían pinchos para evitar un acercamiento demasiado cercano.

La privacidad del interior del coro estaba garantizada por la presencia de cortinas, que debían ser corridas y abiertas solamente para la adoración al Santísimo Sacramento que vemos aquí en la actualidad. Por otro lado, los tramos de azulejos blancos y azules de las paredes constituyen una reminiscencia de la decoración prebarroca que tenía este espacio hasta el siglo XVII. La propia iglesia, que veremos después, estaba revestida con losas de este tipo, como se puede comprobar a través de una puerta situada en la madera dorada, típica de la estética barroca, a través de la cual se puede ver la pared y restos de antiguas baldosas. Y es que los azulejos fueron ampliamente utilizados en todo el complejo conventual del siglo XVII.

Aquí, en el coro bajo, podemos ver varias obras importantes: ya mencionamos el Santísimo Sacramento que se encuentra situado en el centro de dos altares: el de la derecha es el de Nossa Senhora da Conceição (Nuestra Señora de la Concepción) y el de la izquierda corresponde al de Senhor dos Passos (Señor de los Pasos). En la pared lateral derecha se sitúan las imágenes de san Domingo de Guzmán y santa Clara, mientras que en el lado contrario se expone un sarcófago funerario.

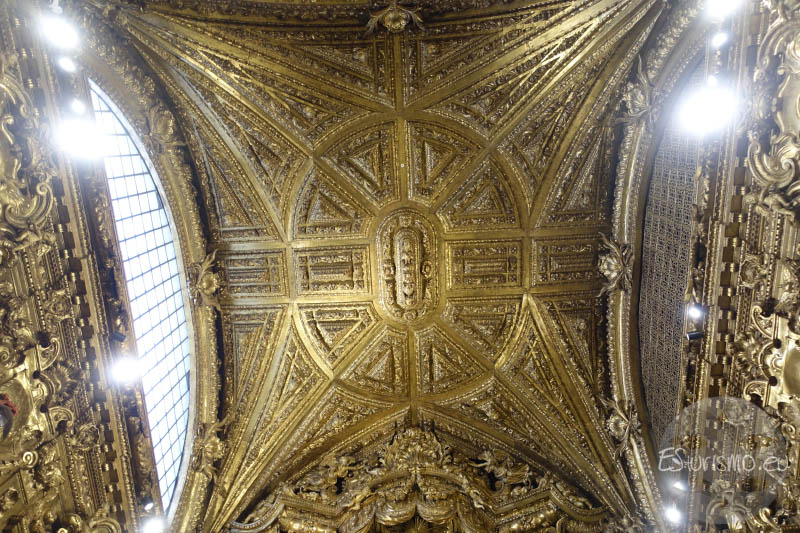

Nos dirigimos ya a la propia iglesia, uno de los ejemplos más excepcionales de Portugal, donde la talla de madera dorada lo inunda todo y no podemos encontrar un milímetro en las paredes o techo que no estuvieran decoradas con ebanistería que representa ángeles, santos, querubines y diseños estampados en una mezcla arquitectónica de rococó y del barroco joanino. Es por ello que su simple contemplación resulta visualmente abrumadora, no en vano, se emplearon aproximadamente 200 kg de oro.

La nave mantiene sus dimensiones originales, aunque lo que vemos hoy es fruto de una acumulación de capas históricas. Un punto de inflexión en su decoración tuvo lugar tras haber sufrido un gran incendio en febrero de 1683 que se vio agravado por las fuertes lluvias caídas durante aquel invierno. Por tanto, aunque queda poco de la iglesia primitiva, todavía mantiene algunos elementos originales, como una pequeña pila de agua bendita de granito, situada a la izquierda, cuya forma y decoración revelan el lenguaje gótico del siglo XV portugués.

Por otro lado, detrás de la madera dorada de los retablos que vemos hoy, en algunos tramos de sus muros han quedado restos de mortero de finales del siglo XV o principios del XVI, en sintonía con los azulejos azules y blancos colocados en la primera mitad del siglo XVII. En los fragmentos se pueden observar dos técnicas distintas de revestimiento de la pared: por un lado, yeso que imita los bloques de piedra, mediante la creación de falsas juntas, y por otro, se recrea juntas cónicas, utilizándose el blanco y el negro, para aportar efectos de volumen y recrear una estructura geométrica sobre la propia pared. De la misma época son los restos de pinturas murales que presentan una temática decorativa geométrica y floral, que aún se conservan, aunque ocultos, en algunas jambas de los marcos.

La destrucción del gran incendio de 1683 afectó significativamente al techo del templo, por lo que tuvo que ser reconstruido: la elevación de los muros y la techumbre de madera son resultados de aquella obra y que vemos en la actualidad, a pesar de las intervenciones llevadas a cabo en las décadas de 1730 y 1740. De igual manera se reconstruyeron los confesionarios, las puertas, las escaleras de madera que comunicaban con el coro, así como a pintarse de nuevo las cuatro puertas del claustro, lo que prueba que el fuego llegó hasta esta zona.

La uniformidad visual del interior de la iglesia de santa Clara se originó tras las transformaciones artísticas hechas durante las décadas treinta, cuarenta y cincuenta del siglo XVIII. Por su parte, las dedicaciones o invocaciones de los altares han cambiado poco a lo largo de los siglos, como así lo demuestran las de san Juan Bautista, las Ánimas o la del Niño Jesús, las cuales ya estaban documentadas en la primera mitad del siglo XVII. Los altares laterales hoy están dedicados a las siguientes invocaciones (desde la nave hacia el altar Mayor): en el lado del Evangelio se encuentran la de Nuestra Señora del Carmen, la de san Juan Evangelista y la de Nuestra Señora de la Concepción y, en el lado de la Epístola, la del Descendimiento de la Cruz, la de la Sagrada Familia, la del Niño Jesús Salvador del Mundo y la de san Juan Bautista.

La actual capilla de la Inmaculada Concepción estaba dedicada, hasta mediados del siglo XVII, al Rosario, como así puede leerse en una inscripción oculta situada detrás de este altar. En concreto se pone de manifiesto el compromiso de las monjas de celebrar una misa en el altar de Nuestra Señora del Rosario por el alma de Diogo Martins, abad de Vandoma y capellán de santa Clara, quien murió en 1645 y fue enterrado frente a este altar y cuya lápida es actualmente visible.

Otros altares, como el de san Juan Evangelista, aprovecharon partes de los retablos del siglo XVII, como columnas, relieves y otros elementos decorativos. Además, durante las obras de restauración y conservación de los años 2019 y 2020, se descubrieron en las esquinas de los arcos de la nave, un conjunto de pinturas de ángeles, que se ocultaron nuevamente tras la transformación del siglo XVII, lo que evidencia también la creación artística a nivel del retablo.

En cuanto a la capilla Mayor hay que señalar que originalmente estaba cubierta por azulejos estampados, aunque era mucho más pequeña, menos profunda, tenía una altura menor y una mala iluminación. La que vemos hoy es fruto de las diferentes trasformaciones que se realizaron entre mediados del siglo XVII y el segundo cuarto del XVIII. La talla dorada, que domina y uniformiza todo el espacio, fue realizada por el tallista Miguel Francisco da Silva, destacado artista de la época quien también trabajó en la Sé o Catedral de Oporto.

Entre 1730 y 1733 se completó de madera dorada de la capilla Mayor, lo que permitió a la iglesia de santa Clara posicionarse en el grupo de las iglesias revestidas de oro de la producción artística del Barroco. En un primer momento, el espacio fue objeto de una intervención arquitectónica diseña por Antonio Pereira, quien era por aquel entonces el arquitecto de las obras que se estaban llevando a cabo en la Catedral de Oporto. Fue entonces cuando el arco del crucero de la primitiva iglesia se derribó, siendo sustituido por el actual, más ancho y alto, tras ganar altura también los muros.

De igual manera, se abrieron ventanas para aumentar la iluminación y una puerta de acceso a la sacristía (para mantener la simetría de la composición, la puerta situada en la pared de enfrente es falsa, no conduce a ningún lado), además se crearon diferentes elementos, como un armario para guardar materiales de la iglesia y dos falsas aberturas para contener dos credencias (mesa situada junto al altar para tener todo lo necesario a mano para la celebración de los oficios) que son de estilo rococó, aunque de una cronología posterior. El dorado de la talla se aplicó algunos años más tarde, entre 1747 y 1748, por los maestros pintores Pedro da Silva Lisboa y António José Pereira, ambos eran residentes en la ciudad.

El actual retablo sustituyó a otro de 1667, que también era dorado y contenía esculturas y tablas pintadas. Las pinturas que se conservan en la actualidad de la Visión de Porciúncula (hoy en la sacristía) y la de La Última Cena (situada al lado de la entrada y junto al coro bajo), pudieron haber pertenecido a aquel retablo anterior. Fue en el siglo XIX, quizás como consecuencia de las invasiones francesas, que se perdió un tabernáculo de plata, construido entre finales del siglo XVII y principios del XVIII.

Aquel acontecimiento, junto con la entrada forzosa de los soldados buscando objetos de valor, sobrecogieron a las monjas, como así lo han relatado en sus crónicas ocho autores de la época. Hoy, sobre el altar, se sitúa una pintura a modo de pantalla extensible realizado por Joaquim Rafael da Costa de 1821 y que representa el milagro de santa Clara, expulsando a los sarracenos con el Santísimo Sacramento, quizás emulando y recordando aquel episodio similar vivido por las monjas unos años antes.

En esta capilla mayor también vemos, en la pared norte, una inscripción y el escudo de las familias Barreto y Ferraz, ambos reproducidos en el siglo XVIII de los originales que databan de 1593. Esta estirpe fue importante en la historia del convento, ya que varios de sus miembros profesaron en la iglesia de santa Clara, perteneciéndoles el patronato durante siglos. En la inscripción se lee la obligación de ofrecer diariamente una misa por el alma de Fernão Lunes Barreto Ferraz y su esposa Mariguim Rivas. En la pared contraria, se encuentra el escudo de la Orden Franciscana, caracterizada por contenedor dos brazos.

Desde aquí se accede a la antigua sacristía reconstruida en 1686, durante el trienio de Madre Isabel dos Reis. A lo largo del siglo XVIII este espacio también sufrió varias modificaciones e intervenciones, incluyendo un nuevo lavabo de piedra en 1741. Durante el trienio de la abadesa Filipa de Cerqueira (1695-1668) también tuvieron lugar importantes obras en la sacristía, realizadas por el ensamblador Serafim Carneiro. Durante las intervenciones de conservación y restauración del año 2021 se encontraron los restos arqueológicos de la anterior sacristía que se construyó en 1619, en las que se incluían un muro con secciones enlucidas y un tramo de escalera que subía al campanario y que probablemente data de esa fase de construcción. De igual manera, ese descubrimiento arqueológico demostró que en el 1686 se reconstruyó la nave lateral, se elevó el piso, ocultando el pavimento y algunos elementos de la estructura original.

Para terminar este recorrido por la iglesia de santa Clara y su antiguo convento, hay que señalar que a pesar de las invasiones francesas y del asedio de Oporto, el siglo XIX no fue un período de decadencia para las monjas de santa Clara, y eso que la legislación liberal de 1834 acabó inmediatamente con las congregaciones religiosas masculinas. Sin embargo, autorizó la permanencia de las comunidades femeninas hasta la muerte de la última monja. Por eso, a lo largo del siglo XIX, los escritores románticos todavía cantaban el amor de las monjas en los “abeçados” u “outeiros”, sesiones de poesía y declamación en la puerta de los conventos, como el de santa Clara. Así, muerta la última monja el 16 de abril de 1900 el convento fue clausurado, iniciándose la fragmentación del complejo. La reina Amelia, que visitó Oporto en 1894, se interesó en crear en una parte del complejo un espacio sanitario y caritativo, para lo cual mandó construir dormitorios nuevos. Posteriormente ha tenido diferentes funciones, siendo la última la de albergar a la policía.

Copyright© 2018 ESTurismo.